ロシアがウクライナに侵攻してしまったことで、原油が高騰し1バレルあたり100ドルを突破しています。

現状の確認や今後の動向についても考えてみます!

ウクライナ危機から世界経済の減速へ

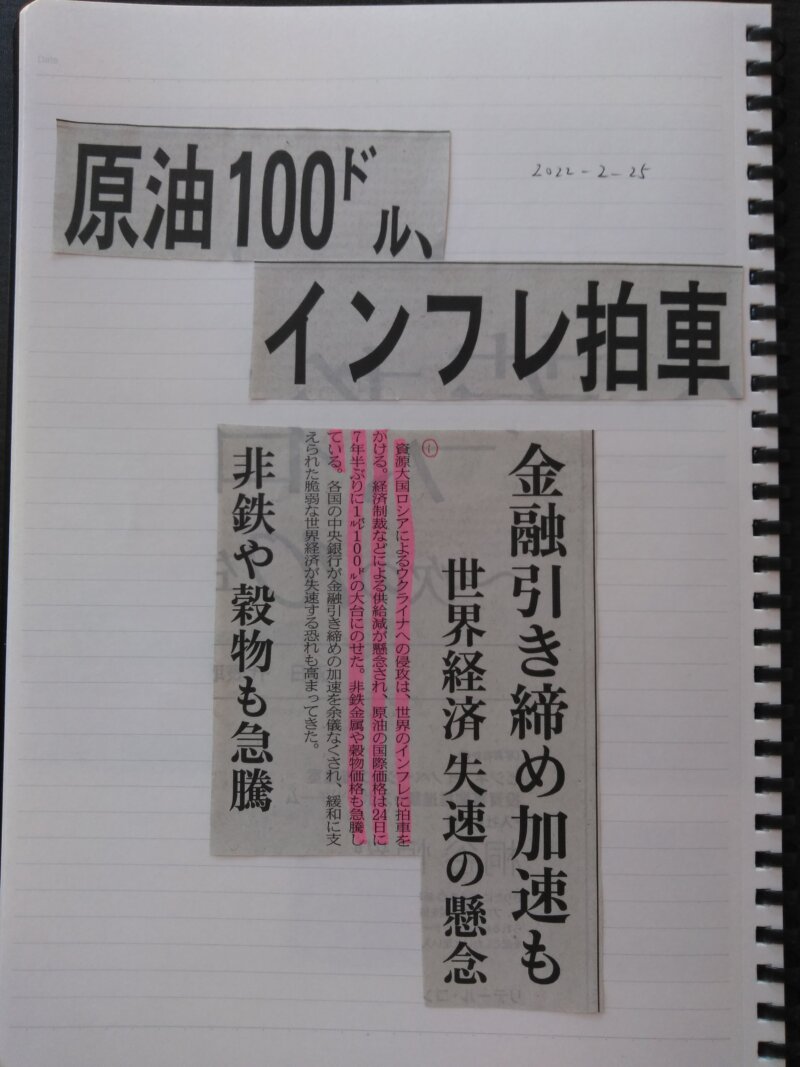

今回の記事は『原油100ドル、インフレ拍車』です!

※ウェブサイトはこちら!

(写真1)

(写真2)

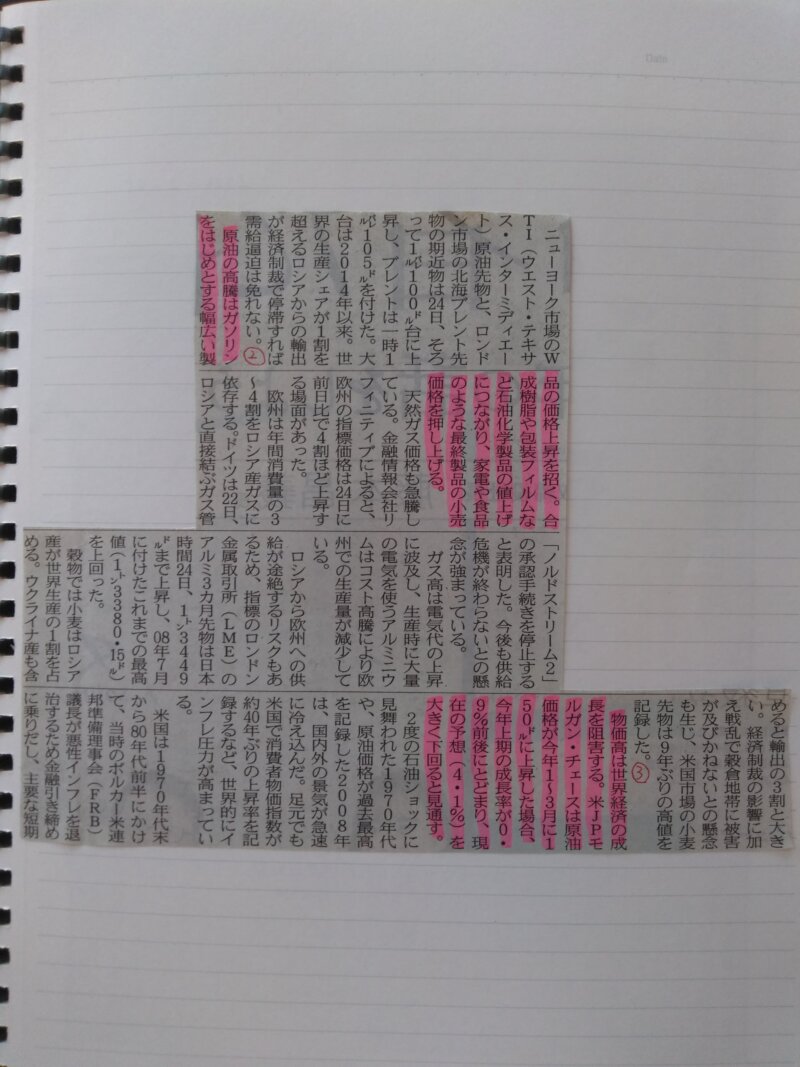

(写真3)

この写真3の左上にマーカーをしてある表が、今回の流れを理解するうえで、とても分かりやすいです!

この流れをこちらの記事でもまとめてみます。

ロシア・ウクライナからの資源供給に懸念

↓

エネルギー・穀物などの価格上昇

↓

世界でインフレが深刻化

↓

金融引き締めが加速

↓

世界経済の原則・株式相場の下落

このような流れでウクライナ危機から世界経済の減速へつながるという流れが予測されています。

この流れについて詳しい内容を記事から読み取っていきます!

インフレの状況とインフレの影響

まず現状で、インフレの状況がどのようになっているのか、そしてこのインフレが続いたときにどのような影響が出るのかについて見ていきます!

①:資源大国ロシアによるウクライナへの侵攻は、世界のインフレに拍車をかける。経済制裁などによる供給源が懸念され、原油の国際価格は24日に7年半ぶりに1バレル100ドルの大台にのせた。非鉄金属や穀物価格も急騰している。

②:原油の高騰はガソリンを始めとする幅広い製品の価格上昇を招く。合成樹脂や包装フィルムなども石油化学製品の値上げにつながり、家電や食品のような最終製品の小売価格を押し上げる。

③:物価高は世界経済の成長を阻害する。米JPモルガン・チェースは原油価格が今年1月~3月の間に150ドルに上昇した場合、今年上期の成長率が0.9%前後にとどまり、現在の予想(4.1%)を大きく下回ると見通す。

こちらのマーカー部のように、原油価格が高騰しており、その影響がこれから広がっていくことが予想されています。

ウクライナ侵攻が始まったことですでに原油価格が1バレル100ドルを超えましたが、これだけでも②のマーカー部のように幅広い商品の価格が上がる予想です。

しかし、まだ侵攻が始まったばかりですし、これからロシアへの経済制裁が本格化していくことを考えると、さらに原油価格も上昇していく可能性もあり、そうなるとさらに商品の価格上昇につながってしまいます。

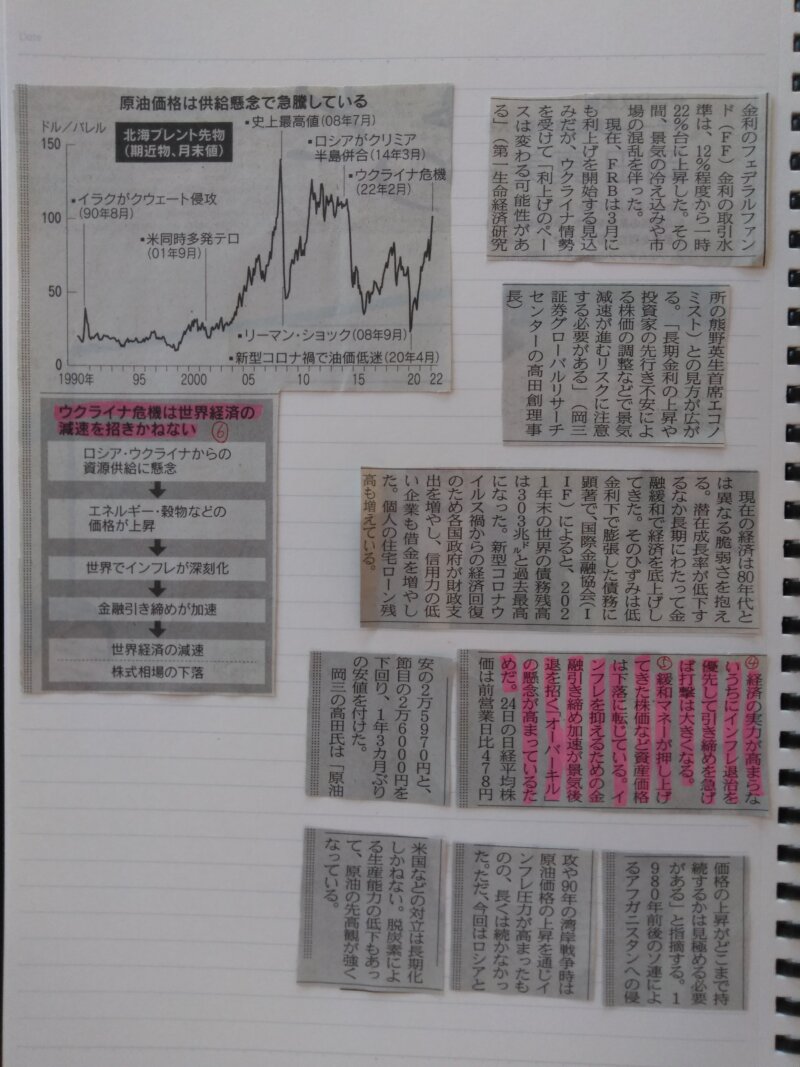

尚、これまで原油価格が最も高かったのは2008年の1バレル150ドルです。

そのため③のように、これまでの最高値である1バレル150ドルまで上がってしまった場合の世界の成長率は、これまでの予想よりも3.2%も下がってしまうとのことです。

インフレへの対策

このように現在の状況が続けば、インフレに拍車がかかることで世界経済の成長率が減速してしまう可能性が高いので、それに対して対策をしていく必要があります。

その対策の大きな柱となるのが「金融引き締め」です。

具体的には「金利を上げる」ということになります。

では、なぜ金利を上げることがインフレ対策になるのかということですが、こちらの記事を読んでみてください!

こちらの記事から一部抜粋をします。

『経済活動が活発になるにつれ、インフレ率も上昇することが一般的です。』

『短期金利が上昇すると、経済主体は借入に消極的になり、通貨供給量が減少して経済活動は停滞し、インフレ率が低下します。』

このように、一般的には経済活動が活発になるからインフレ率が上昇する、という考え方が基本になります。

そのため、金利を上昇させることで経済活動が停滞することでインフレ率を低下させることが出来ると考えています。

だからこそ、「金利を上げることがインフレ対策になる」と考えられています。

今の状況でも、金利を上げればインフレ率が下がるのか?

上の項目の内容を改めて考えてみると、「経済活動が活発になった結果のインフレ」への対策のためには、確かに金利を上げて経済活動を停滞させることで、インフレ率を低下させる効果を期待できそうです。

では、今のインフレの状況は「経済活動が活発になった結果のインフレ」なのでしょうか?

なぜ今インフレになったのか、というのは本当に難しい問題です。

もちろん、世界的に供給不足や人不足が発生して、商品の価格や人件費が上がっていて、それでも商品が売れたり雇用が促進されたりしているので、その意味では経済活動が活発になっていると言えるかもしれません。

ただ、これまでコロナ禍の不況への対策として補助金や金融緩和を推し進めた結果でした。

コロナがこのまま収束するかどうかも明確にはなっていない中で、金利を上げることでインフレ率が下がるのかどうかというのは、個人的には不透明だと思ってしまいます。

インフレ対策への不安と個人の対策

ここで改めて日経新聞の記事から、マーカー部の記載です!

④:経済の実力が高まらないうちにインフレ退治を優先して引き締めを急げば打撃は大きくなる。

⑤:緩和マネーが押し上げてきた株価など資産価格は下落に転じている。インフレを抑えるための金融引き締めの加速が景気後退を招く「オーバーキル」の懸念が高まっているためだ。

このように日経新聞の記事でも、このタイミングで金融引き締めをすることが景気の減速につながることの可能性が記載されています。

もちろん、実際に金利が上がった場合にどうなるかは分かりませんが、今、僕たちのような個人にとって重要なのはコチラです!

■各国の中央銀行はインフレ対策のために金利を上げようとしている

■金利を上げてもインフレ率が低下しない可能性もある

■金利が上がることで株式市場が下がる可能性が高い

★『株式市場が下がったら、ETF・投資信託を買い増す』

最後の「★」でまとめてしまいましたが(笑)、とにかく『株式市場が下がったら、ETF・投資信託を買い増す』ということに尽きます!

そもそも株式投資をしているということは、何がどのように株価に影響を与えているか分かりません。

今回のウクライナ危機のように戦争が起こってしまうこともありますし、インフレ率が想像以上に高まってしまうこともあります。

そして、そのような様々な状況の変化が株価につながります。

なので、どのような変化があろうと『株式市場が下がったら、ETF・投資信託を買い増す』というように、自分の中でルールを作っておくことが大切です。

僕自身も、この先どうなるのか全く分かりませんが、このたった1つのルールを意識しながら乗り切っていきます!

今週の金融資産

■銀行預金:約355万円

■ideco:「時価評価額:346,671円」、「評価損益:64,275円」

■つみたてNISA:「時価評価額:641,217円」、「評価損益:41,223円」

■ETF(445(9)株):「時価評価額:5,842,850円」、「評価損益:826,356円」

■オリジナル投資:確定利益:12189円

■金融資産の合計額:約1038万円

次回予告

次回は日本で一番時価総額が高い「トヨタ自動車」について考えてみます!

お楽しみに!!